Site Search

Search within product

第696号 2017(H29) .12発行

Click here for PDF version

農業と科学 2017/12

本号の内容

§梅農家への複合経営推進と

産地振興の取り組みについて

JA紀州 みなべ営農販売センター

山ノ内 利浩

§緩効性肥料を利用した福岡「ラー麦」の省力施肥技術

福岡県農林業総合試験場筑後分場

水田高度利用チーム

専門研究員 荒木 雅登

§2017年本誌既刊総目次

梅農家への複合経営推進と

産地振興の取り組みについて

JA紀州 みなべ営農販売センター

山ノ内 利浩

Introduction

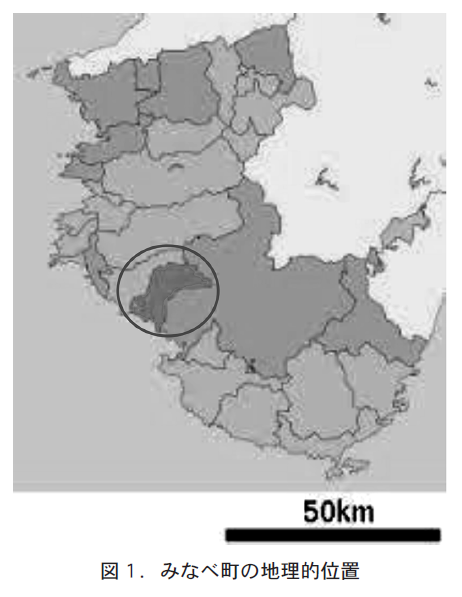

みなべ町は,旧南部町と旧南部川村が平成16年に合併して誕生した町で,和歌山県のほぼ中央部に位置しています(図1) 。地域の特産物は日本一を誇る「梅」です。約400年前の江戸時代より梅の生産・加工を開始し,現在でも梅は地域を支える基幹作目となっています。

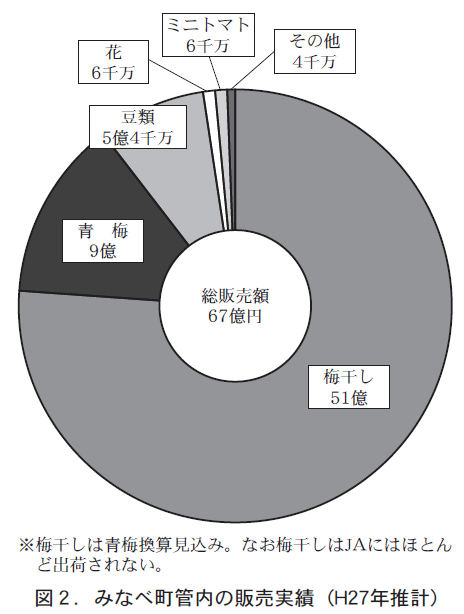

また同町は内外で有名な「南高梅」の発祥の地で,平成27年には種苗名称登録50周年を迎えています。平成18年には,地域団体商標【紀州みなべの南高梅】を取得し,全国の3割のシェアに相当する約35,000トンの生産量があります。管内農家の約1,400戸ほぼすべての人が梅を栽培し,町の人口の45%が農家で,農業収入の大部分を梅が占めています。みなべ町管内の平成27年度の販売実績(図2)をみると,総販売額が67億円であるのに対して,梅干しは51億円,青梅は9億円に達し,両者を合わせた梅産業の占める割合は90%と非常に高く,梅が地域の基幹作目であることは明らかです。

このような梅の一大産地が,平成27年12月15日には,【みなべ・田辺の梅システム】として世界農業遺産に認定されました。これは,約400年にわたり,自然・梅・人が調和することにより発展してきた梅の生産・販売システムが今後も受け継がれるべき伝統農業として世界に認められたことを意味しています。

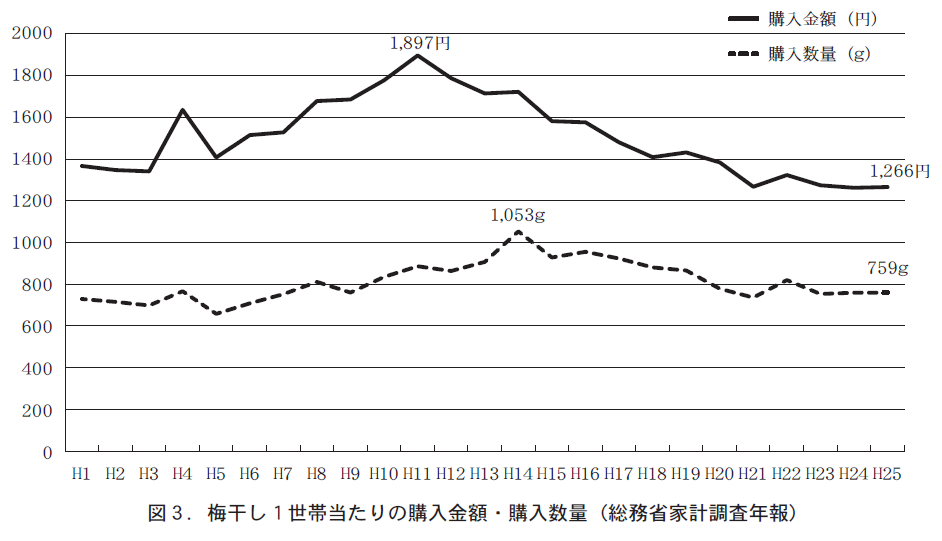

しかし近年は,図3に示すとおり,梅干し1世帯当たりの購入金額はピーク時の平成11年に1,897円であったのが,平成25年には1,266円と33%減少,1世帯当たりの購入数量は平成14年に1,053gであったのが平成25年には759gと28%減少する傾向にあり,梅の消費や高級品の低迷等,需要と供給のバランスが崩れ,梅農家の経営は年々厳しくなっています。

このような状況の中,みなべ営農販売センターにおいては,梅栽培を基幹としながら,他品目との複合経営を推進しており,その取り組みについて紹介したいと思います。

2.農家経営の安定化に向けての取り組み

日本一のブランドの「南高梅」を有するみなべ町ですが,農家の経営が梅の生産・販売に大きく依存する現在の体質では,図3に示した1世帯当たりの梅干しの消費量の減少などの影響により,梅農家の所得が低下していくことが今後懸念されます。これにうまく対応するためには,主力の梅の生産・販売に力を注ぐのは当然ですが,他品目との複合経営を積極的に推進していくことが大切です。

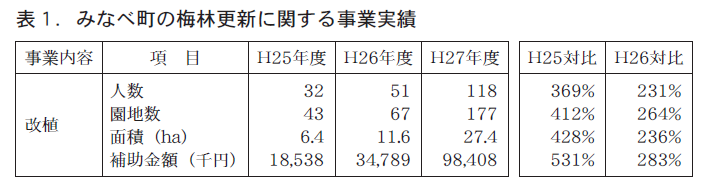

そのために経営基盤である梅生産の安定化を図る目的で梅園の更新に着手しました。具体的には老木園や収量の低い梅園を改植することにしました。改植に係る費用は,たとえば果樹経営支援対策事業など国の補助金制度を積極的に活用しました。表1に示すとおり,平成27年現在取り組む農家数は118人,園地数は177圃場,ならびに対象面積は27.4haで,平成25年に比べてそれぞれ3.7倍,4.1倍および4.3倍に増加しています。また,これに伴って補助金も平成27年度は98百万円と2年前の5.3倍の増額となっています。この結果は,梅の生産基盤の安定化のための改植に各農家とも積極的に取り組んでいることを意味しています。

このように老木園や不良樹などの改植は今後の梅の安定生産に貢献すると考えられますが,マイナス面として,梅園が改植されてから果実を収穫できるまでの間,梅生産による農家収入は皆無かあるいは減少することになります。この間の農家収入を確保するための取り組みが梅と他品目との複合経営ということになります。なお,複合経営の推進には改植によって生じる梅農家の時間的な余裕を充てることが可能です。

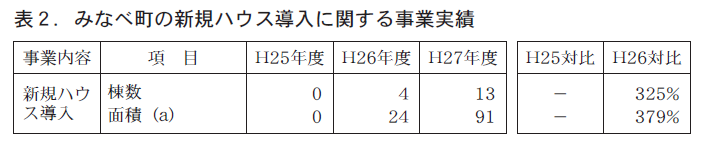

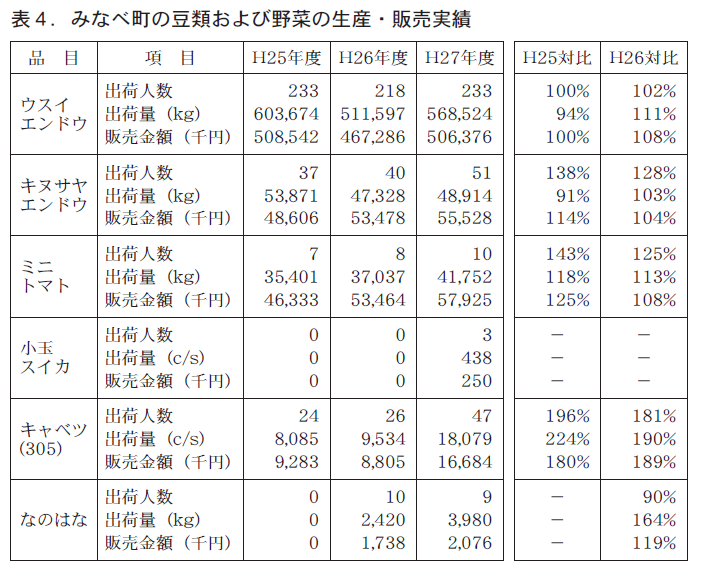

複合経営の品目は,ウスイエンドウやキヌサヤエンドウなどの豆類,ミニトマト,小玉スイカ,キャベツ,なのはななどです。これらの品目は海岸線と山間部に地帯区分されます。海岸線では,豆類とミニトマト,小玉スイカやキャベツなどの野菜栽培を複合経営の相方品目として推進しました。これらのうち施設栽培に適した品目については,県の野菜花き産地総合支援事業などの補助金制度を有効に活用してビニールハウスを設置し,平成27年度にはハウス13棟で設置面積91aに達しています(表2) 。

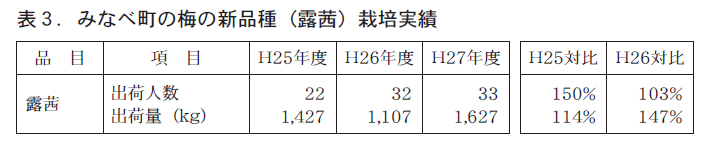

一方,山間地においては,比較的冷涼な気候に適したなのはなの栽培を進めるとともに,梅の新品種‘露茜’の栽培を推進しました。‘露茜’は農研機構果樹研究所が育成した品種です。生食用ではありませんが,梅酒や梅ジュースなどの梅加工品に適した品種であり,平成27年度で出荷人数33人,出荷量1,627kgと前年に比べて需要が拡大しています(表3) 。

3.複合経営の推進品目

1)豆類(ウスイエンドウ・キヌサヤエンドウ)

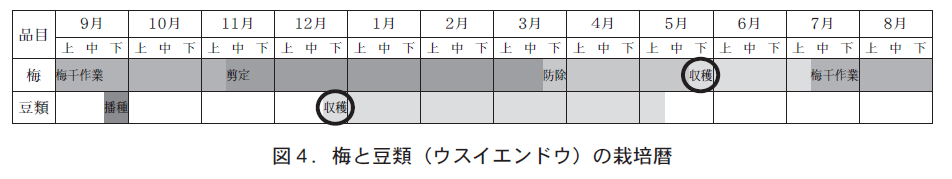

梅は5月下旬〜7月上旬まで収穫作業のため,この時期が一番の農繁期になります(図4) 。

一方,豆類は5月上旬で収穫が終わることから,梅と農作業が比較的バッテイングすることがないので梅との複合経営は古くから行なわれていました。表4に示すとおり,ウスイエンドウの出荷人数,出荷量は微増し,販売価格もここ数年は5億円前後と安定し日本有数のエンドウの生産地となっていることから,積極的に推進しました。またキヌサヤエンドウは出荷人数,出荷量および販売金額ともウスイエンドウよりも少ないものの堅調に推移しています。

一方,みなべ地区には特産の梅干しの一次加工として天日干しを実施するビニールハウスがあり,天日干しが終わったハウスについて豆類の栽培を実施し,ハウスの有効活用を推進しました。

2)ミニトマト

隣接する印南町ではミニトマトのブランド品種(赤糖房・優等星・王糖姫)については,高糖度果実や房どりなど特徴のある生産方式が確立され,農家所得も安定していることから,みなべ地区においても既存の梅の面積を減らして,ミニトマト栽培の導入を推進しました。その結果,徐々に生産実績,販売実績とも伸びてきています(表4) 。

3)小玉スイカ

平成26年にJAが合併し,小玉スイカは西日本一の産地となっていることから,みなべ地区でも複合経営の推奨品目として小玉スイカの栽培がスタートし,現在3人の農家が取り組んでいます(表4) 。

4)キャベツ

みなべ町は以前キャベツの指定産地であったため,栽培も盛んでキャベツ栽培を経験した農家も多くいます。そのため初期投資費用が少なくてすむ露地栽培向けの品目としてキャベツを推進しました。ただし,キャベツ等の露地野菜は相場の影響を受けやすいことから,価格暴落がおこらないようにJAの販売課と連携し契約栽培を推進しました。そのため,平成27年度の出荷人数,出荷量,販売金額は前年に比べて1.8〜1.9倍と大幅に増加しています。

5)なのはな

みなべ地区の山間部は,他地区と同様に,平地が少なく,気温も低く,日射量も少ないことから,野菜栽培には不適な地域とされています。このため,寒さに強く軽量で高齢者でも比較的作業がしやすいなどの理由から,なのはなの栽培を推進しました。平成27年度現在9人の方が従事しています(表4) 。

6)梅の新品種‘露茜’

梅の新品種‘露茜’については,梅酒や梅ジュースに加工すると,きれいな紅色の色が付くことから,加工業者においては非常に魅力ある原材料となっています。山間部は地形や気象条件が野菜栽培に不適なことが多いことから,一部の地区に露茜部会を設置して新品種の産地化に取り組んでおり,現在約70名の農家が栽培を開始しました。

ただし,新品種ということで栽培技術は現在確立されておらず,生産者・行政・JA・メーカーが一体となって‘露茜’の産地化に取り組んでいます。

4.みなべ地区の害虫対策

みなべ地区の平坦部では,十数年前よりアメリカシロヒトリ(ケムシ類)が梅の葉を食害し,梅の樹勢低下などを引き起こしていたため3回程度の防除作業が必要な難防除害虫と考えられていました。さらに,梅の葉を食べた後は,住宅や洗濯物に侵入し,地域の一般住民の生活にも被害を与えるため,地域全体にわたって問題視されていた害虫でした。そこで,フェニックスフロアブルを試験した結果,1回防除で約4ヶ月の残効を確認できたことから,アメリカシロヒトリに対する効果的な薬剤として積極的に防除を推進しました。また,この薬剤は収穫前の1回の防除で効果が持続するため夏の暑い時期の防除を省略できる利点があります。フェニックスフロアブルの使用により平成28年にはほとんどアメリカシロヒトリの発生が確認されないようになり,梅農家だけではなく,地域の住民も喜ぶ結果となりました。

5.日本一の梅産地として

みなべ町では,複合経営も推進していますが,やはり日本一の生産と販売を誇る梅に元気がでないと産地も活気が出ません。このことから梅の消費を伸ばすため,情報提供に力を入れています。すなわち梅の生産者とともに,フェイスブックやホームページやクックパッドを活用し,世界中に梅に関する情報を発信しています。また,「梅はその日の難のがれ」と昔から言い伝えがあるように,「梅」=「健康」が証明されつつあり,体に良い梅を多くの人に食べてもらえるよう,梅産地の一人一人がセールスマンとなり,梅の良さを多くの人に知ってもらえるよう産地全体で取り組んでいます。私もこれからも,地域が元気になるよう,地域一体となって産地振興に取り組んで行きたいと思います。

緩効性肥料を利用した

福岡「ラー麦」の省力施肥技術

福岡県農林業総合試験場筑後分場

水田高度利用チーム

専門研究員 荒木 雅登

Introduction.

北部九州地域の水田輪作体系では水稲,大豆の裏作に麦類が作付されている。福岡県においても県南の筑後地域を中心に小麦生産が行われており全国有数の産地となっている。本県では,名物のとんこつラーメンの原料用小麦品種として「ちくしW2号(商標名:ラー麦) 」を育成し,普及を推進してきたところで,生産者をはじめ,一般消費者まで「ラー麦」ブランドは広く浸透している。

「ラー麦」のような中華めん用の小麦に対して,実需者からは高いタンパク質含有率が求められている。そこで,本県における従来の小麦品種に対する施肥体系である基肥と2回の追肥(分げつ肥と穂肥)に加え,穂揃期追肥(実肥)を新たに追加し,施肥量を1.5倍近くに増やしたラー麦専用の施肥法を開発し,標準施肥法として指導を行っている。しかし,将来的な需要拡大に対応できるようより多くの生産者が栽培可能な作業負担を軽減した肥培管理法が必要である。そこで,穂揃期追肥を省略して追肥回数を削減するために緩効性肥料を利用した省力施肥技術について新たに開発したので紹介する。

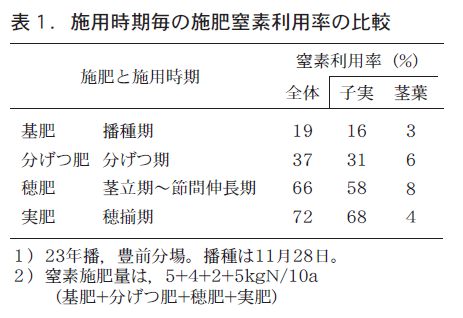

1.ラー麦に対する穂揃期追肥施用と子実タンパク質含有率

ラー麦に対しては実需者から12%以上のタンパク質含有率が求められている。標準窒素施肥量は10a当たり基肥5kgN,分げつ肥4kgN,穂肥2kgN,穂揃期追肥5kgNである。各施肥における窒素利用率のうち,穂揃期追肥が約70%と非常に高く,窒素施肥量の多さからタンパク質含有率に対する寄与が非常に大きい(表1) 。

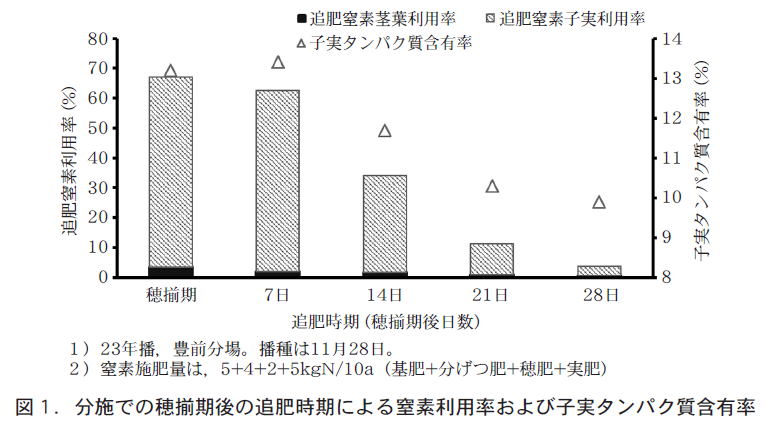

この穂揃期に施用する実肥は,出穂から約2週間以降に施用すると,麦体による吸収は進行せず,施用が遅れるほどタンパク質含有率は低下する(図1) 。

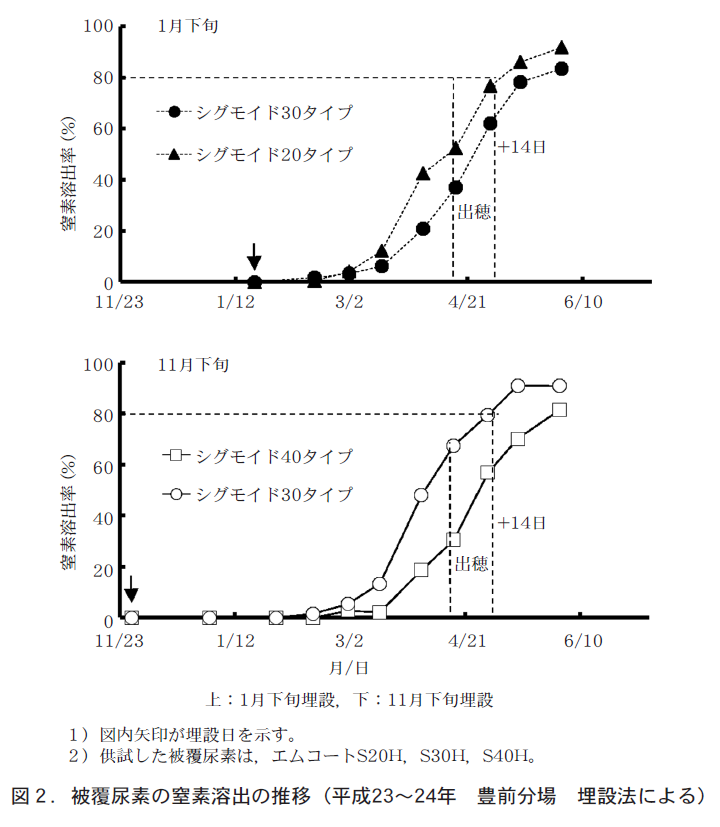

2.省力施肥技術のポイントとなる緩効性肥料の種類

上記の分施体系での登熟期間中の麦体の窒素吸収・転流特性を考慮して,1月下旬の分げつ肥時の施用を想定して,子実タンパク質含有率に対して最も効果的な出穂前後の肥効発現が大きい被覆尿素としてシグモイド20タイプを選定した。表記されている25℃の条件での窒素の80%溶出日数と,低温期を挟む麦作期間中では施用から80%溶出までの実際の溶出日数とでは,ズレがある。(図2上) 。また,低温期の緩やかな窒素肥効を確保するため,溶出温度依存性が被覆尿素とは異なるイソブチルアルデヒド縮合尿素を併用することが有効である(データ略) 。

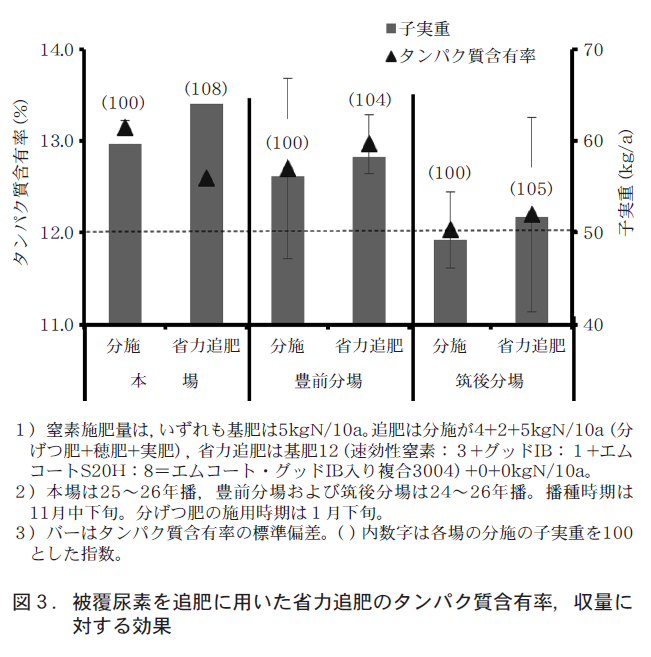

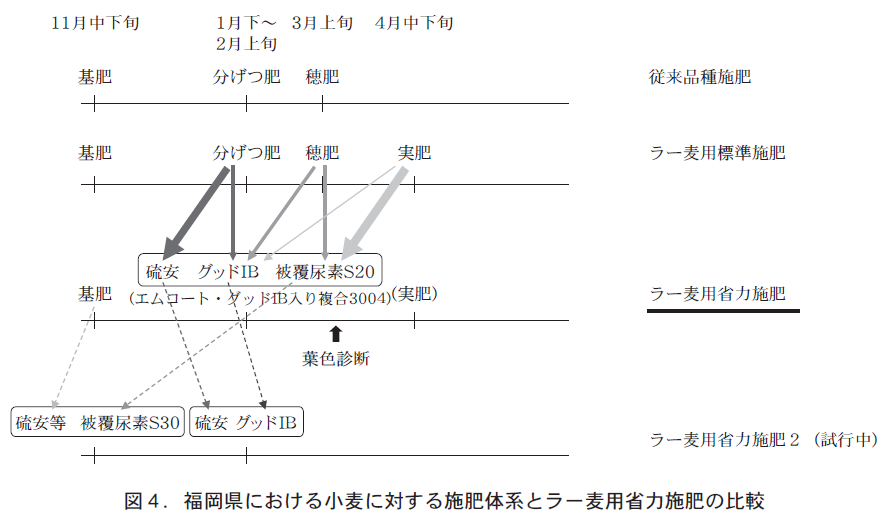

3.緩効性肥料を利用して基肥と追肥1回でタンパク質含有率12%維持

硫安に加えて,緩効性肥料としてシグモイド20タイプ被覆尿素(エムコートS20H)とイソブチルアルデヒド縮合尿素(グッドIB)を配合した肥料を1月下旬に施用すると標準施肥と比較して,収量は同水準でタンパク質含有率も目標値である12%を達成し,かつ,穂揃期の実肥に加え,節間伸長期に施用する穂肥の省略と追肥回数を1回に削減できる(図3,図4) 。

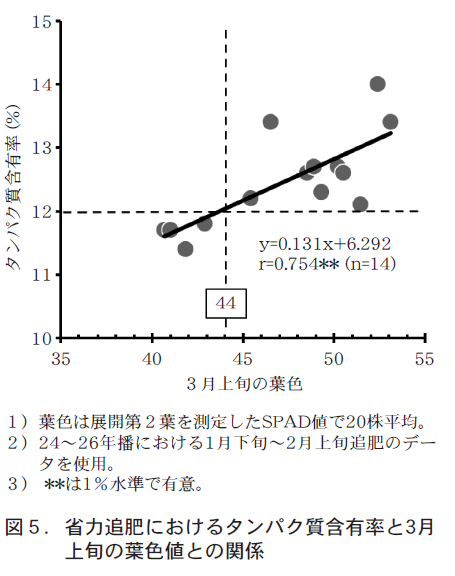

ラー麦の3回分の追肥を1回でカバーする肥料は,エムコート・グッドIB入り複合3004(30−0−4)として販売されている。当肥料を用いた省力施肥法では,従来の標準施肥法と比べ肥料代は30%近く割高となるが,施肥作業回数が削減できるメリットは大きい。また,緩効性肥料を利用するに当たって,懸念されるのは環境要因による窒素溶出の不安定さである。温度については,気温(地温)の低い冬季においては年次変動の影響は小さい。それよりも,降雨による圃場コンディション悪化により,施用時期が2月上旬まで遅延したり,北部九州では基本技術となっている土入れ作業の未実施等,作業上の制約による溶出の不安定化は生産性への影響が大きい。そこで,地力の圃場間差への対応も含めて,品質の徹底を図るため当施肥法と3月上旬の葉色診断を組み合わせることとした。葉緑素計の値で44を下回った場合には,穂揃期に実肥2kgNをダメ押しで施用することで,子実タンパク質含有率12%を維持できる(図5,一部データ略) 。

4.将来に向けて更なる省力化を目指して

1月下旬施用のシグモイド20タイプ被覆尿素を中心にした省力施肥法を紹介したが,溶出速度の違いの関係で11月中下旬の基肥施用をしたシグモイド30タイプの被覆尿素も,子実タンパク質含有率に対して効果的な出穂前後の肥効発現を示す(図2下) 。そこで標準の基肥量から若干低減した量の速効性窒素とシグモイド30タイプ被覆尿素(エムコートS30H)を組み合わせた基肥を基軸にした施肥法を試行してきたが,標準施肥と同水準以上の収量が確保でき,かつタンパク質含有率も目標値を概ね達成できるようである(図4,データ略) 。しかし,この施肥法では基肥のみならず,追肥のほうもグッドIB入りの専用肥料の利用も必須であること,天候による播種・基肥施用の遅延に対する影響については未知であることなど越えるべきハードルが残されている。今後は,この施肥法を発展させ,追肥なしでできる全量基肥用肥料の開発に向けて研究を進めている。

References

1)適正子実タンパク質含有率からみた中華めん用コムギ品種「ちくしW2号」の穂揃期後の窒素追肥時期(2015)

石丸ら 日作紀 84 (2):151−161

2) 「ラー麦」における緩効性肥料と葉色診断を活用した追肥回数の削減(2015)

佐藤ら 福岡県農林業総合試験場研究成果情報

3)中華めん用コムギに対する被覆尿素の基肥利用による省力施肥法(2016)

荒木ら 日本作物学会第241回講演会要旨集:180

4)中華めん用コムギ品種「ちくしW2号」に対する被覆尿素の追肥利用による省力施肥法(2016)

石丸ら 日本作物学会第241回講演会要旨集:181

2017年本誌既刊総目次

<January issue

§日本農業の成長戦略を歓迎

Jcam Agri Co.

副社長 表 博幸

§柑橘での省力施肥技術

Shizuoka Prefectural Institute of Agriculture and Forestry Technology

果樹研究センター

中村 明弘

§リン酸が蓄積した土壌におけるトマトの促成栽培に適した全量基肥肥料の開発

Aichi Prefectural Agricultural Experiment Station

園芸研究部 野菜研究室

中村 嘉孝

(現・愛知県農業総合試験場 環境基盤研究部 環境安全研究室)

<February/March combined issue

§茶園の土壌水分測定に有効で安価な土壌水分記録計の開発

鹿児島県農業開発総合センター 茶業部

環境研究室

室長 後藤 忍

§ Reports on production areas

JAならけん椿井営農経済センター

奈良県平群町の小菊栽培で活躍する育苗培土「与作N−100」について

ジェイカムアグリ(株)「農業と科学」編集部

§飼料用米「べこあおば」の疎植栽培に対する肥効調節型肥料の効果

元 農研機構東北農業研究センター

水田作研究領域

土屋 一成

<April issue

§水稲育苗用培土の物理性について(第1報)

水稲の育苗箱全量施肥における培土と施肥位置が苗の生育に与える影響

農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域

上級研究員 高橋 智紀

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 吉田 光二

§ Reports on production areas

宮崎県におけるロング肥料とLP肥料を用いた「ピーマンの植穴施肥」技術について

宮崎県経済連 営農振興課

技術主管 横山 明敏

§水稲育苗用培土の物理性について(第2報)

水稲作における育苗箱全量施肥に適した培土の物理的性質と簡易な診断

農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域

上級研究員 高橋 智紀

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 吉田 光二

<May issue

§水稲湛水直播の苗立ちを安定化するためのべんモリ種子被覆

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター 水田作研究領域

原 嘉隆

§ Reports on production areas

「JAぎふ管内 農事組合法人 巣南営農組合」のご紹介

ジェイカムアグリ(株)「農業と科学」編集部

§鹿児島県茶園土壌の地力実態と土づくり

ジェイカムアグリ株式会社 九州支店

技術顧問 郡司掛 則昭

<June issue

§畝立同時作条施肥による秋冬ハクサイの施肥量低減技術

Hyogo Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center

農業技術センター

西野 勝

§太陽熱養生処理法の周辺知見

=夢が広がる水溶性炭水化物施用=

一般社団法人 食と農の健康研究所 所長

元東京農業大学 客員教授

渡辺 和彦

<July issue

§メタン発酵消化液の大木町の水稲栽培への応用

−ポット試験での評価−

九州大学大学院農学研究院

山川 武夫

§土壌肥料の窓からの一風景

元 JA全農 肥料農薬部 技術対策課

技術主管 山田 一郎

.

§移植たまねぎ安定生産のための窒素分施技術

地方独立行政法人 北海道総合研究機構 農業研究本部

北見農業試験場 研究部 生産環境グループ

主査(栽培環境) 小野寺 政行

§ケイ素,マグネシウムは血液中長寿ホルモン「アディポネクチン」を増やす

・・適度な運動も,野菜の硝酸イオンも同様だった・・

一般社団法人 食と農の健康研究所 理事長 兼 所長

農学博士 渡辺 和彦

(元 東京農業大学 客員教授)

<Oct.

§露地しょうが栽培における肥効調節型肥料を用いた局所施肥の効果

宮崎経済連営農部営農振興課

主幹 佐久間 渓

技術主管 横山 明敏

Jcam Agri Corporation Kyushu Branch

服部 美智也

§肥効調節型肥料(被覆肥料)を用いた実用的普及技術

ジェイカムアグリ株式会社 東北支店

技術顧問 上野 正夫

<Nov.

§加工・業務用大玉キャベツ生産のための省力的施肥技術と栽培体系

Hyogo Prefectural Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Center

農業技術センター農産園芸部

渡邉 圭太

§農業技術の基本指針,平成29年改訂される

・・硝酸イオンが低く,抗酸化力の高いデータ表示は優良誤認・・

一般社団法人 食と農の健康研究所 理事長 兼 所長

農学博士 渡辺 和彦

(元 東京農業大学 客員教授)

<Dec.

§梅農家への複合経営推進と産地振興の取り組みについて

JA紀州 みなべ営農販売センター

山ノ内 利浩

§緩効性肥料を利用した福岡「ラー麦」の省力施肥技術

福岡県農林業総合試験場筑後分場

水田高度利用チーム

専門研究員 荒木 雅登

§2017年本誌既刊総目次